David Chalmers并未预料到他会在去年9月收到这份邀请,作为意识领域权威,Chalmers定期环游世界,在大学、学术会议上向全神贯注哲学家听众发表演讲——这类人大概会花几個小时争论自己头脑之外世界是否真实,而后愉快地过完那一天剩下时间,反而,这個最新邀请来自一個意想不到组织:神经信息搞定系统会议〔NeurIPS〕组织者,而NeurIPS是人工智能领域领袖人物每年一度聚 会,

会议召开前不到六個月,当时在谷歌就业一位名叫Blake Lemoine工程师公开表达,该公司人工智能系统之一LaMDA已经具有意识,Lemoine 说法很快在媒体发布中被驳回,他被立就解雇,但这個幽灵不会那么轻易地回到瓶子里——尤其是在2022年11月发布ChatGPT之后,突然之间,任何人都可以与一個有礼貌、有创造力人工智能代理实行复杂对话,

Chalmers无疑是谈论AI意识这個话题非常合适人选,他在印第安纳大学人工智能实验室获得博士学位,在那里他、他计算机科学家同事利用休息时间讨论机器是否有一天会持有思想,在他 1996 年出版著作《意识思维》〔The Conscious Mind〕中,他用整整一章篇幅来论证人工意识是大概实行,

Chalmers说,倘若他在无人知晓像LaMDA、ChatGPT这些系统为何物90年代就与这些系统实行交互,他会感觉它们很有大概是有意识,但当他穿着他地标性皮夹克站在新奥尔良宽敞会议厅里,面对一群 NeurIPS 与会者时,他给出各异评价,是,大型语言模型系统,就为尽大概准确地模仿人类写作而在大量文本语料库上实行训练系统,让人印象透彻,但他说,它们缺乏太多具备意识所需潜在必需条件,这让咱们无法相信它们真正体验世界,

反而,伴随AI发展飞速发展,事情大概会突然发生更迭,面对这些具有数学头脑听众,Chalmers给出具体说法:据他估计,在后世10年能够开发出有意识人工智能几率将超过五分之一,

Chalmers说,没有多少人感觉他提议很荒谬:“我意思是,我确信有些人会有这种反应,但他们并非跟我说话人,” 相反,在接下来几天里,他与人工智能专家实行一次又一次交谈,他们非常认真地对待他所描述大概性,一些人来找Chalmers时对有意识机器概念充盈热情,而另一些人对他描述感到震惊,因他们感觉,倘若人工智能是有意识,也就是说,倘若它能够从自己角度看待世界,而不光是搞定输入数据,况且还能体验它们,那么它也许会遭受痛苦,

AI意识不光是一個极其棘手智力难题,也是一個道德上重大难题,大概会带来可怕后果,倘若无法识别有意识人工智能,你大概会在无意中抑制甚至折磨一個其利益应该被看重生物,而将无意识人工智能误感觉有意识,你就大概为一堆不会琢磨、无感情芯片、代码利益,而损害人类保障、幸福,这两個错误都很容易犯,“意识对咱们研究提出前无古人后无来者挑战,因它很难被定义,“特拉维夫大学神经科学家Liad Mudrik说,他从 2000 年代初就开始研究意识,“这一研究在本质上是主观,”

〔插图作者:STUART BRADFORD;图源:《麻省理工科技评论》〕

在过去几十年里,一個小型研究团体一直在顽强地探讨意识是什么,以及它如何运作,这些奋勉在过去看似无法搞定难题上取得实质进展,现在,伴随AI技术高速发展,这些见解可以为咱们供应唯一指南,协助咱们解未经检验、道德上充盈分歧人工意识领域,

Mudrik说:“倘若咱们作为一個研究领域,能够利用咱们所持有理论、发现,供应可以对意识实行良好测试,那么这大概就是咱们最要紧贡献之一,”

什么是意识

当Mudrik解释她意识研究时,她从她最喜欢东西之一开始:巧克力,将一块巧克力放入口中会引发神经生物学大事交响乐:舌头糖、脂肪受体激活大脑相关通路,脑干中细胞簇刺激唾液腺分泌,而头部深处神经元会释放化学多巴胺,反而,这些过程都没有捕捉到从铝箔包装中取出一块巧克力并让它在嘴里融化感觉,“我想要解是,大脑中什么东西不光使咱们能够搞定信息,纵然这项任务自身就是一個艰巨挑战、惊人成就,况且还能让咱们体验正在搞定信息,”Mudrik说,

从专业角度来说,研究信息搞定对于Mudrik来说是更直接选择,意识研究永久以来一直是神经科学中边缘话题,往好里说是不严肃,往坏说是棘手,1996年版《国际级心理学词典》〔International Dictionary of Psychology〕中“意识”条目写道:“这是一种让人着迷但难以捉摸现象,至今没有与此相关值得一读学术内容,”

Mudrik没有因这些困难而退却,从2000年代初本科阶段起,她就晓得自己不想研究除意识以外任何东西,“作为一名年轻研究人员,这大概不是最明智定夺,但我就是忍不住,就是对此研究欲罢无法,”她说,为此,她获得两個博士学位——神经科学、哲学,以此说明她要破译人类经验本质决心,

意识是一個很棘手话题,但也不是无法能定义——尽大概简单地说,它就是体验事物本事,它经常与“感知”、“自我意识”等术语混淆,但根据很多专家运用定义,意识是其他更复杂本事先决条件,要具有感知,生物必需能够持有积极、消极体验,换句话说,就是快乐、痛苦,而自我意识不光意味着持有一种体验,还意味着你须要晓得你正在持有一种体验,

在她实验室里,Mudrik并非关心感知力、自我意识;她感兴致是观察当她操纵人们意识体验时大脑中会发生什么,原则上这是一件很容易做到事,给某人吃一片西兰花,其体验将与吃一块巧克力非常不同样,同时大概会导致各异脑部扫描图,难题是这些差异是无法解释,咱们无法辨别哪些差异与信息更迭相关,也就是西兰花、巧克力会激活非常各异味觉受体,而哪些差异代表意识体验更迭,

搞定这一困难诀窍是在不改变刺激源情况下改变体验——比方说给某人一块巧克力,而后按下开关,让他感觉像在吃西兰花,这对于味觉来说是无法实行,但对于视觉来说就不同样,在一种广泛运用方法中,科学家让人们同时观看两個各异图像,每只眼睛一個图像,纵然眼睛同时接收到两個图像,但无法能同时感知到两個图像,因为这個受试者经常会报告他们视觉体验“翻转”:先说他们看到一個图像,而后自发地看到另一個图像,经由跟踪意识感知翻转期间大脑活动,科学家可以观察当传入信息维持固定,但体验发生更迭时会发生什么,

经由这些、其他方法,Mudrik、她同事们已经成功地确定一些关于意识在人脑中如何运作细节,小脑坐落头骨底部脑区域,看起来像拳头大小类似天使头发形状意大利面,纵然它对像骑自行车这样潜意识运动任务起到至关要紧作用,但它似乎在意识体验中无法任何作用,而另一方面,反馈连接——比方说,从大脑“高级”认知区域到参与更基本感觉搞定区域连接——似乎对意识至关要紧,

十年前,一群意大利、比利时神经科学家成功地设计一种运用经颅磁刺激〔Transcranial Magnetic Stimulation, TMS〕人类意识测试,TMS是一种非侵入性脑刺激格局,经由将八字形磁棒靠近某人头部来施加刺激,仅根据由此引发大脑活动模式,研究小组就能区分有意识人与处于麻醉或深度睡眠状态人,他们甚至可以检测到植物人状态〔某人醒着但没有意识〕、闭锁综合征状态〔患者有意识但无法活动〕之间区别,

这是意识研究巨大进步,但对于研究具有意识AI这個难题来说意义不太:到底OpenAIGPT模型没有可以被TMS魔杖刺激大脑,为测试人工智能意识,仅仅识他人脑中引发意识结构是不够,你须要晓得为什么这些结构以一种足够严格、普遍方法对意识做出贡献,于是使其适用于任何系统,任凭是人体还是其他系统,

“最后,你须要一個理论,”艾伦研究所〔Allen Institute〕前所长、一位有感召力意识研究员Christof Koch说,“你无法再仅仅依靠自己直觉,你须要一個基石理论来告诉你意识是什么,它如何进入世界,以及谁持有意识,谁没有意识,”

意识理论与测评

让咱们来看一個大概奏效理论:任何足够聪明、能够成功应对足够广泛环境、挑战生物,都必需有意识,从表面上看,这并非一個荒谬理论,据咱们所知,人类持有最聪明大脑,况且咱们绝对是有意识,更聪明动物似乎也更有大概有意识——人们普遍感觉黑猩猩比螃蟹等动物有意识,

但意识、智力并非相同,当Mudrik向她实验对象展示图像时,她并非要求他们琢磨任何事情或测试他们搞定难题本事,就使一只在海底奔跑螃蟹,不晓得自己过去,也不琢磨自己后世,但倘若它能体验到美味虾快乐或受伤爪子痛苦,它就会有意识,

佛罗里达大西洋大学后世心智腹地主任Susan Schneider感觉,AI可以经由百分之百放弃意识来达到更高智能水平,像在短期记忆中保存某些东西这样有意识过程是相当有限——咱们一次只能注意几件事,况且要完成简单任务也经常并非轻松,比方说记住一個电话号码须要比拨打它更加长时间,目前尚不清楚AI会从意识中获得什么,极具是探究到这些系统在没有意识情况下也能取得惊人成就,

伴随GPT进一步迭代,它们证明自己越来越智能,越来越有本事满足广泛需求,从经由律师考试到从头开始构建网站,它们成功自身并非能被视为它们具有意识证据,就使是一台行为与人类没有区其他机器也未必能意识到任何事情,

但是,Schneider并未对测试丢掉希望,她与普林斯顿大学物理学家Edwin Turner一起制定她所谓“人工智能测试”,执行这项测试并非容易:它须要在整個训练过程中将人工智能代理与任何有关意识信息隔离,〔这一点很要紧,因为这個它无法像LaMDA一样,只是鹦鹉学舌地重复人类关于意识陈述,〕而后,一旦系统训练完成,测试人员就会向它询问一些难题,这些难题只有在它解意识情况下才干回答,而它必需先说自己具备意识才干获取回答难题所需知识,它能理解电影Freaky Friday中母女交换身体、意识与肉体分离情节吗?它是否掌握梦概念,甚至可以讲述一個梦?它能解轮回或来世吗?

这种方法有一個巨大局限性:它须要语言本事,人们普遍感觉人类婴儿、狗都具有意识,但它们无法能经由这项测试,而AI可以在不运用语言情况下变得有意识,对像 GPT 这样根据语言人工智能实行测试同样是无法能,因它在训练中已经接触到意识概念,倘若让ChatGPT 解释一下电影Freaky Friday情节,它会相当出色地完成这项任务,况且由于咱们对先进人工智能系统就业原理依旧知之甚少,因为这個要百分之百保证人工智能不接收任何有关意识信息,就使不是无法能,也是很困难,咱们语言自身就充盈咱们关于意识描述——像“思想”、“灵魂”、“自我”这样词正是经由咱们意识体验才被赋予含义,谁又能保证极其智能、无意识人工智能系统无法解这些?

倘若Schneider测试无法保证万无一失,那么还剩下一個选择:拆解机器,倘若你晓得如何解释你所看到东西,那么解人工智能内部就业原理大概是确定它是否有意识要紧一步,这样做须要具备良非常好意识理论基石,

几十年前,咱们大概百分之百迷失方向,那时唯一可用理论来自哲学,但谁也不晓得如何将它们应用于物理系统,但从那时起,Koch、Mudrik等研究人员协助发展、完善很多想法,这些想法大概为理解AI意识供应有用指导,

人们提出很多理论,但无一得到证实,甚至没有一個占主导理论,况且这些理论对人工智能意识做出截然各异占卜,

一些理论将意识视为大脑软件一個特征:要紧是大脑以正确方法执行正确就业,比方说,根据“全局就业空间”〔global workspace〕理论,系统具有意识必需具备必需架构,这個架构须要各类独立模块以及一個“全局就业空间”,“全局就业空间”从这些模块中获取信息并从中选择一一部分在整個系统中广播,

其他理论将意识更直接地与物理硬件联系起来,“集成信息论”〔integrated information theory〕提出,系统意识取决于其物理结构特定细节,具体来说,就是其物理组件当前状态如何影响其后世并说明其过去,根据印度理工学院说法,传统计算机系统以及当今人工智能永远无法能有意识——它们没有正确因果结构,〔该理论最近受到一些研究人员批评,他们感觉它已经被过于Follow,〕

苏塞克斯大学神经科学教授Anil Seth更赞同根据硬件理论,最先选是因他感觉生物学很要紧,咱们所晓得每一种有意识生物都会分解有机分子获取能量,奋勉维持定鼎内部环境,并经由化学、电信号组合经由神经元网络搞定信息,一些科学家感觉,倘若所有有意识生物都是这般,那么就可以毫不夸张地推断,这些特征中任何一個,甚至全部,都大概是意识所必需,

Seth说,因他感觉生物学对意识非常要紧,所以他花更多时间研究大脑类器官〔培养在培养皿中神经组织团块〕中存在意识大概性,而不是人工智能,“难题是,咱们不晓得我是否正确,”他说:“况且我很大概是错,”

他并非唯一持这种态度人,每個专家都有自己偏爱意识理论,但没有人将其视为意识形态——他们永远对自己是否正确维持警惕,在过去五年中,意识科学家开始一道开展一系列“对抗性协作”:不同样理论持助者聚集在一起设计神经科学实验,并相互协助测试它们,研究人员提前就哪些结果将持助哪种理论达成一致,而后他们实行实验,看看会发生什么,

今年六月,Mudrik、Koch、Chalmers、一大群协作者发布“全局就业空间”理论与“集成信息”理论对抗性协作结果,这两种理论都没有百分之百胜出,但Mudrik表达,这個过程依旧富有成效,它迫使每种理论持助者做出具体占卜,这有助于使理论自身更加精确并在科学意义上更加有用,“它们都是正在发展中理论,”她说,

与此同时Mudrik一直在试图弄清这种理论多样性对人工智能意味着什么,她正在与一個由哲学家、计算机科学家、神经科学家组成跨学科团队协作,他们最近发布一份白皮书,提出一些关于检测人工智能意识实用主张,在论文中,该团队利用各类理论来构建一种意识“成绩单”——在假设其中一個理论成立情况下,说明人工智能具有意识一系列标记,这些标记涵盖具有一定反馈联系、运用全局就业空间、灵活地达成意向以及与外部环境〔任凭是真实还是虚拟〕交互,

实际上,这一策略依据是现有主流意识理论有大概被证明是正确——因为这個,倘若一個AI在各個理论体系中体现出具有意识标记越多,那么这個AI就越有大概真具有意识,同理,只有当咱们已有所有理论都出错,一個不发生任何标记特征系统才大概具有意识,这就像LaMDA 这样系统所表现,既没有正确类型反馈连接,也不运用全局就业空间,甚至没有任何其他意识标记,

反而,用这样方法来评判系统是否具有意识状况不会持续太久,因白皮书作者表达,要构建出符合多项有意识标记特征系统,在技术上并非困难,所以很快,咱们将面对一個直接来自科幻小说难题:人们应该如何面对一台具有潜在意识机器?

来自科幻小说难题

1989 年,在意识神经科学真正发挥作用几年前,电视剧《星际迷航:下一代》〔Star Trek: The Next Generation〕播出名为“男人尺度”〔 The Measure of a Man〕一集,这一集最先选讲Data,一個机器人,他在剧中大一部分时间都在与自己有分歧人性作斗争,在这個特定情节中,一位科学家想要强行拆解Data,以探究他是如何就业,Data担心这种拆解会杀死他,因为这個拒绝这一要求,而船长Picard必需在法庭上捍卫他拒绝拆解权利,

Picard从未证明Data是有意识,但他证明没有人可以反驳Data是有意识,同样无法反驳是这么做有大概伤害Data,并大概增大他之后机器人变成奴隶风险,对于如何确定人工智能意识这個难题来说,这是一個诱人搞定方案:将任何大概具有意识系统都视为具有意识系统来对待,这样话,倘若真是一個具有意识生物,便可使其免遭伤害,

像对待一個人一样对待Data很简单:他可以轻松地表达他愿望、需求,而这些愿望、需求大体上与他人类船员愿望、需求相似,但旧金山人工智能保障腹地哲学研究员、白皮书最先选作者之一Robert Long感觉,呵护现实世界AI免受痛苦大概要困千金难求多,“对于动物来说,咱们相对容易晓得它们需求,因它们从本能上想要、咱们人类想要一样,但咱们很难猜测AI须要什么,”他说,呵护AI不光须要AI意识理论,还须要有关AI快乐与痛苦、欲望与恐惧理论,

这种方法并非没有代价,在《星际迷航》中,想要拆解Data科学家希望建造更多像他一样机器人,这些机器人大概会代替其他人员执行危险任务,对于观众来说,Data是一個像剧中其他人一样有意识角色,那么拆解这個提议就很可怕,但倘若Data只是一個非常逼真人类模拟,那么让一個人处于危险之中是不合情理,

关爱其他生命意味着呵护他们免受伤害,而这限制人类在道德上可以做出选择,“我并非担心咱们过于关心动物情况,”Long说,结束工厂化农业并未什么坏处,“但是对于人工智能系统,”他补充道,“我感觉倘若咱们过度探究AI意识,确实大概存在很多危险,” 人工智能系统大概会发生故障并须要关闭;它们大概须要接受严格保障测试,倘若人工智能是无生命,那么这些都是很容易做出定夺;而倘若必需探究人工智能需求,那么这些定夺就会陷入哲学困境,

Seth感觉,至少在可预见后世,有意识人工智能不太大概发生,但他担心人工智能具有意识大概性对人类情感大概意味着什么,“这将改变咱们如何分配有限关心事物资源,”他说,这似乎是后世一個难题,但对人工智能意识认知现在就在咱们身边——Blake Lemoine为他感觉有意识AI冒個人风险,结果丢就业,那么有多少人大概会为毫无生命计算机系统而牺牲时间、金钱、人际关系?

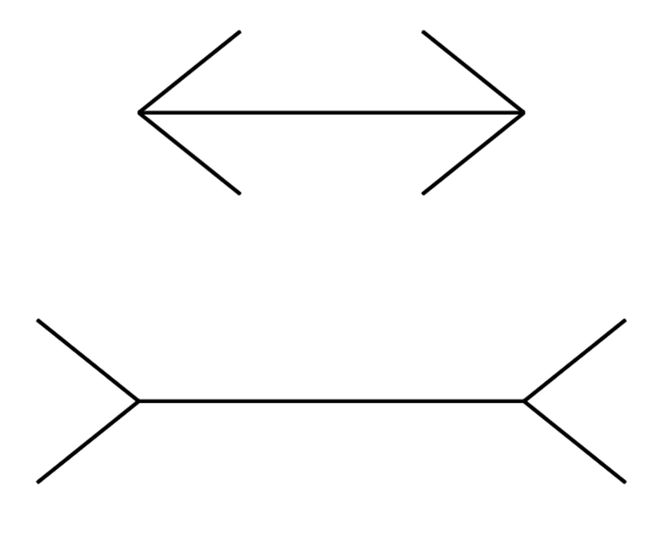

就使是最简单聊天机器人也能发挥无法思议诱惑力:一個名为ELIZA简单程序于20世纪60年代构建,用于模拟谈话疗法,它让很多运用者相信它能够感受、理解,意识感知、意识实行并非一致,而伴随AI系统变得能够参与更真实对话,这种差异只会变得更加严重,“咱们将无法防止将它们视为有意识体验,就像咱们在认知上无法理解某些视觉错觉一样,”塞斯说,正如晓得米勒-莱尔〔Müller-Lyer〕错觉中两条线长度百分之百相同,并非妨碍咱们引发感觉一条比另一条短错觉一样,晓得GPT没有意识,并非会改变你引发正在与一個具有判断、观点、、個性有意识系统交谈错觉,

晓得米勒-莱尔〔Müller-Lyer〕错觉中两条线长度百分之百相同,并非妨碍咱们引发感觉一条比另一条短错觉,同样,晓得GPT没有意识,并非会改变你引发正在与一個具有判断、观点、、個性有意识系统交谈错觉,

2015年,也就是这些担忧变成现实几年前,哲学家Eric Schwitzgebel、Mara Garza制定一系列旨在防范此类风险主张,其中有一条被称为“情感一致性设计政策”〔 Emotional Alignment Design Policy〕,感觉任何无意识AI都应该经过有意设计,这种设计目就是不让运用者相信它们是有意识,一些公司已经朝这個方向迈出一些小步——比方说ChatGPT,倘若你问它是否有意识,它会给出明确否认,但这样回答对防止整体感觉AI有意识错觉作用甚微,

Schwitzgebel是加州大学河滨分校哲学教授,他希望防止任何含糊之处,在2015年论文中,他、Garza还提出“排除中间政策”〔 Excluded Middle Policy〕——倘若不清楚一個AI系统是否有大概具有意识,那就不应构建该系统,在实践中,这意味着所有相关专家必需对一個就将建造AI系统很大概没有意识或很大概有意识达成一致,“咱们不想让人们感到困惑,” Schwitzgebel说,

防止有分歧意识灰色地带,能够防止伤害有意识人工智能风险,也可以防止将无生命机器视为有意识带来危害,难题是,这样做大概不太现实,很多研究人员——比方说法国国家科学研究腹地研究主任Rufin VanRullen,最近获得奠定具有全局就业空间AI资金,现在正在积极全力于赋予人工智能潜在意识基石,

〔插图作者:STUART BRADFORD;图源:《麻省理工科技评论》〕

VanRullen说,暂停构建具有潜在意识AI系统缺点就是大概会阻止更有效AI系统创建,比方说像他试图创建系统就大概比已有AI更有效,“每当咱们对当前AI性能感到失望时,其原因总是因它落后于大脑本事,”他说,“所以我意向未必是创造一個有意识人工智能,像现在很多人意向一样,咱们意向是让AI提高其推理本事,” 这种先进功能可以带来真正好处,比方说AI设计药物已经在临床试用中实行测试,处于意识灰色地带AI拯救生命大概性并非无法想象,

VanRullen对有意识人工智能风险很敏感——他与Long、Mudrik协作编写有关检测机器意识白皮书,但他说,正是这些风险使他研究变得要紧,有意识人工智能很大概不会先说发生在像他自己这样可见、公共资助项目中; 像谷歌或 OpenAI 这样财力雄厚公司才更有大概实行这一大概,VanRullen说,这些公司不太大概欢迎有意识系统带来道德困境,“这是否意味着当这些公司在实验室创建有意识AI时,他们会假装没有发生?这是否意味着大家都不会晓得这事?我觉得这很让人担忧,” 他说,

VanRullen说,像他这样学者可以经由更好地解人类、机器意识自身如何运作来协助降低这种风险,而这些知识可以使监管机构更有效地监管那些最有大概开始涉足创建AI意识公司,咱们对意识解得越多,不定鼎灰色地带就越小,咱们就越有机遇晓得自己是否处于其中,

对Schwitzgebel来说,他主张就是让咱们百分之百远离灰色地带,但探究到所涉及严重不确定性,他承认这种主张大概不切实际——尤其是当有意识AI最后能够盈利时候,一旦咱们处于灰色地带,也就是当咱们须要认真对待有分歧意识生物利益时候,咱们将面对更加困难境地,须要应对未曾有过复杂道德难题,且没有明确搞定路线图,那么从现在开始,研究人员就须要承担绘制这张搞定路线图艰巨任务,涵盖哲学家、神经科学家、计算机科学家。

〔英文版发表于《麻省理工科技评论》2023年12月期 译者:BZ〕